- TOP

- ニュース / イベント

- 企業情報

- 事業紹介

- サステナビリティ

- 採用情報

光凝固装置

白内障/硝子体手術装置

眼内レンズシリーズ

光凝固装置

涙道チューブ

屈折度測定装置/角膜曲率半径測定装置/眼圧測定装置

角膜内皮細胞撮影装置

PDメータ

角膜形状/屈折力解析装置

光干渉式眼軸長測定装置

超音波診断/測定装置

累進マークチェッカー

網膜観察装置

眼底カメラ

ゴニオスコープ

光干渉式眼軸長測定装置

超音波診断/測定装置

スリットランプ

診療所向け電子カルテシステム

自家培養角膜上皮

自家培養口腔粘膜上皮

眼底カメラ

光干渉断層計(OCT)

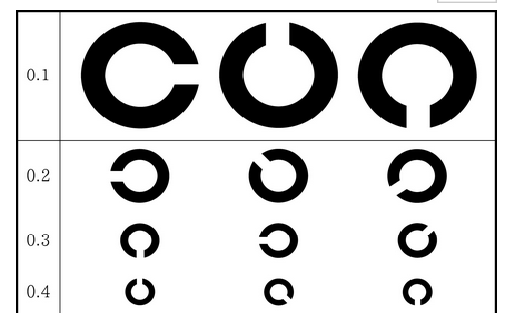

視力計

レンズメーター

屈折度測定装置/角膜曲率半径測定装置

累進マークチェッカー

PDメータ

レンズ加工機

コーティングサービス

ハードコート製品

一般向け製品

TOP

TOP